小堀遠州に習って あるお茶会でレンズが釘付けになったのが、小堀遠州の軸だった。ここでは紹介はできないが、ある方への手紙の上に一句を綴っていた。 「松風の音もしくれに吹きとして 暁ちかくつくりしののめ」 会記には ———「歌入り文」小堀遠州筆 ————と記していた。 で、自慢のパクり発想で、納品ボツの写真に見た目は大違いだが、波羅波羅童子像 / 三十六を盛ってみた。一撮入魂だな。

|

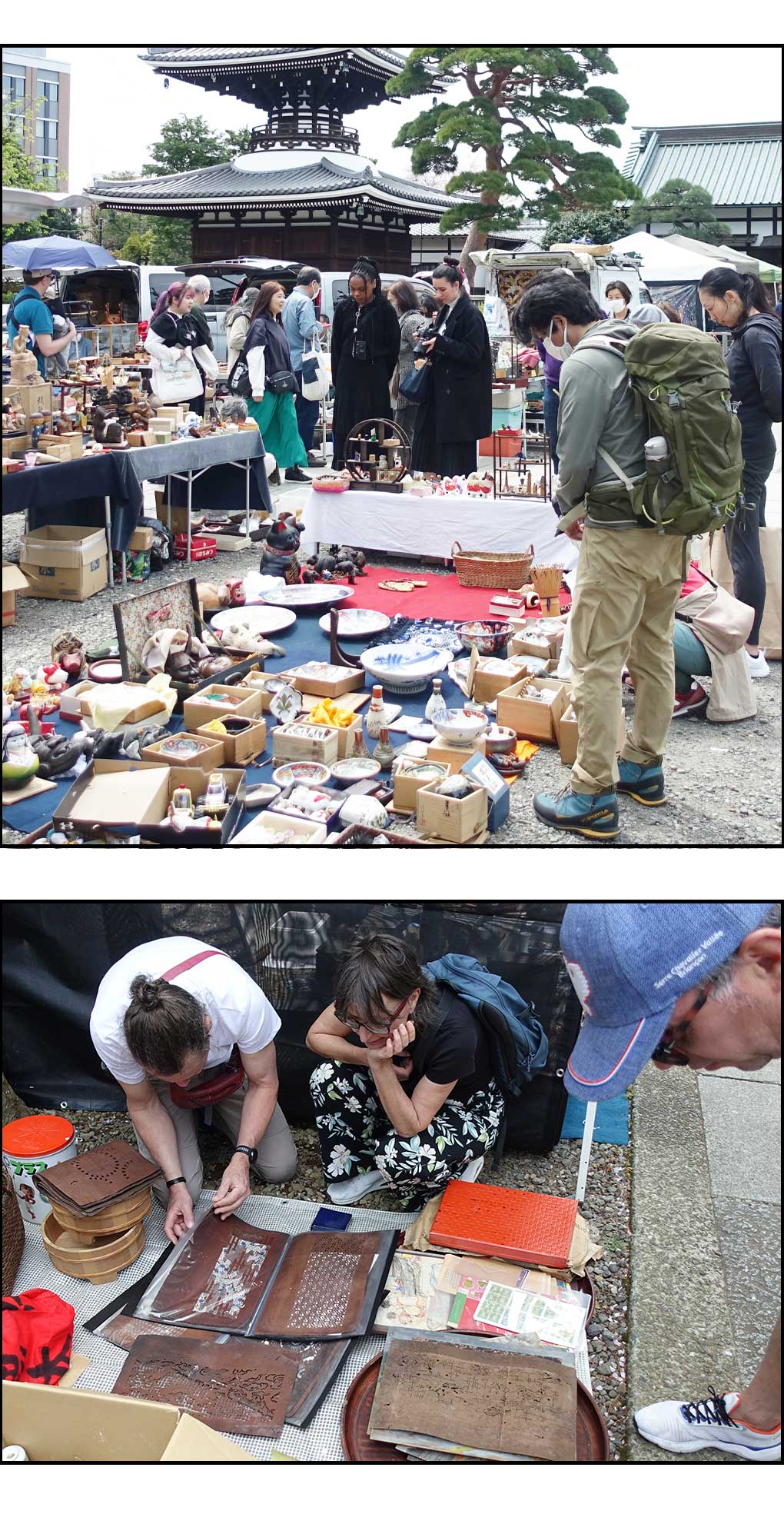

お焚き上げ 撮影の小物に使っていたアイテムが天井裏からゴッソリ。一つひとつ手に取ったが、造り手の思いが浮世絵の中にいるみたいだった。 さすがに集合住宅のゴミとして棄てるわけには、いかないだろう。 令和七年三月十八日

|

花より海鮮丼 「桃の節句のチラシ寿司用に。」と妹から送られてきた海鮮の大群。散らすなんでとんでもない。 遺影のワン公たちは、妹からの宅配は分かるようで開封の剥きだし催促が可愛かったな。 で、今は花になったが、ま、勘弁して欲しいところだ。 令和七年三月三日

|

s

s

ドロドロ アンドロメダ銀河を解説した三時間に及ぶ番組を視聴したが、理解できたのは、悲しいかな三%ほどだった。なら、何たら宇宙望遠鏡で撮った映像を見たけど、たんに美しいだけだ。

令和七年二月八日

|

宅呑み 知人が不思議そうと云うか恐る恐る覗いていた額装された年賀状。賓頭盧さんや写真機型のオイルライターなどの小物には関心があったようだが、額装には一言も発しなかったな。額装までしている年賀状に触れると、厄介、面倒なことになるだろうとの恐怖心からなのかなぁ。 二人で意気投合したのは、宅呑みの流儀だけだった。汗笑) |

飛ばした 四十年来の凧たちと今年は飛ばした。思えば中学生のころ、仮装行列で年賀状のような格好して歩いたな。 |

初めて出版した本のトップリード文に合点が往った。掛け軸にしたくなるような日常の道端を丁寧に撮りたい。

令和七年一月十日

|

けぶり草 欧米の美術館、博物館は数々撮影して回ったが、喫煙アイテムに関して、ここまで美術品にまで高めた例を知らない。しかも和歌までも。

|

これも様式美を極めた煙草盆。でも悲しいかな、お飾りだけなのである。 お茶室での喫煙は御法度になったのは、いつ頃なのだろうか。 なんか、この世界を象徴するような「お道具」のようだ。

|

令和六年十二月二十六日

|

大欲と小欲 アナログとデジタルの往復を重視する日々。ここ20年、たしかにデジタル依存症の自覚があったでけに、ぼんやり反省もいていたいたが。 ここに掲載する写真のすべてはデジタルだが、その思いはアナログなのである。(プリントして絵札にし、自己暗示のお守りでもあるのだ。)さはさりながら、二律背反を楽しんでいるのが正直なところだろう。バラバラな思いをひとつにする快楽・・・・・うん、「よいことをしながら、わるいことをする」なんかも、いいな。 キルケゴールの「自由すぎるから不安がある。」をタモリは「実存ゼロ」と云った。なるほど。

仏教では、この世は「仮」と伝えていると同時に、小欲は棄て大欲を求めよ、と。ま、難題中の難題であるが。 内外の政治、経済への関心は高いが、まともに接していると胃潰瘍になりそうだ。そんな逃避先が「妄想」なのである。妄想の裡に「大欲」を体得できそうな気がするが、いかがだろうか。

武漢菌が世界に広まった時、トランプさんが発した「6フィート」の写真を引っ張りだした。聞き慣れない「ソーシャル ディスタンス」が日本語のようになったのが昨日のようだ。

令和六年十一月十日

|

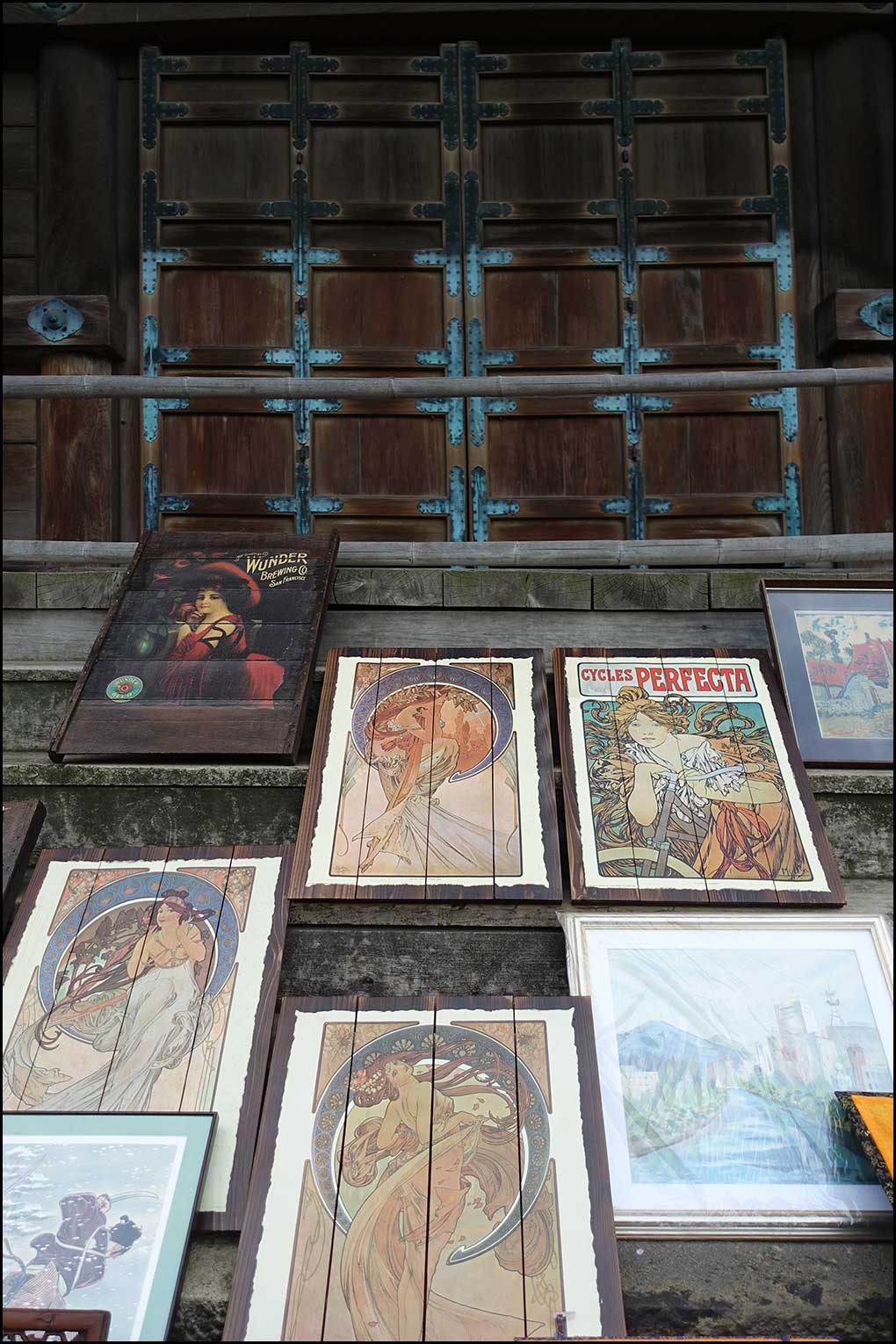

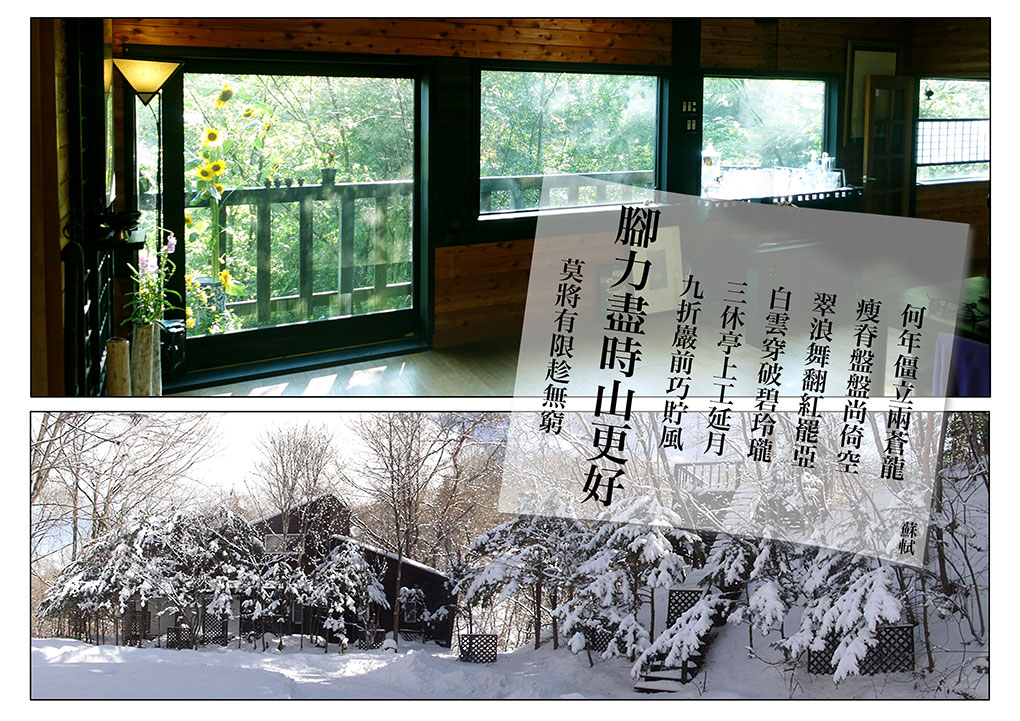

詩的なふるえ 浅間北麓の仲間が、近所のお寺でコンサートを開く。お茶で著名なお寺で、金閣寺ご住職のお点前をはじめ、すべてのお茶室は撮影しているが、「牡丹の間」は別格なのである。 「永遠の日本」が晩年のマルローの口癖だった。 ふるえを覚えた・・・・・ 令和六年十月十五日

|

溶岩盆栽 20年ほど前だろうか。近くのスーパーの片隅で売られていた溶岩にヤラれた。 さっそく十数鉢買って夏の仕事場に装飾した。いわゆる盆栽は、日常的なお世話が必須なのはぼんやり理解していたが、ほどなく枯れた。

『溶岩盆栽』のネーミングに興味があったので、浅間北麓の製造元を訪ねた。 さすがに、心打たれたな。

最近知り合ったM氏から戴いた青江三奈の「恍惚のブルース」が、 ついでに云えば、バッハ、ベートーベン、ワーグナー各巨匠は、青江女史に習い演歌、怨歌、厭歌そのものかも。

さらに、さらに付け加えるならば、『荒城の月』『名月赤城山』は、清潔、静謐感溢れる「音」と「訓」だ。

令和六年九月二十二日

|

阿波の和紙 人も物も多いと風通しがよくないし、腐ることもままある。 で、この夏は障子の一部に「楮落水紙」という風が通る障子紙を使ってみた。風合いをはじめ、なかなかよい。 で、一心にタマネギをみじん切りにした。これって、かなりの快感だな。

令和六年八月二十九日

|

雑記帳 夏の仕事場のロフトを整理してたら高校時代から始まって、将来に向けての迷路のような妄想地図が雑然と転がりだした。 退路を断つような勇ましい箇所も随所にあり、悩める姿を隠すために妙に明るいタッチでも綴っていた。

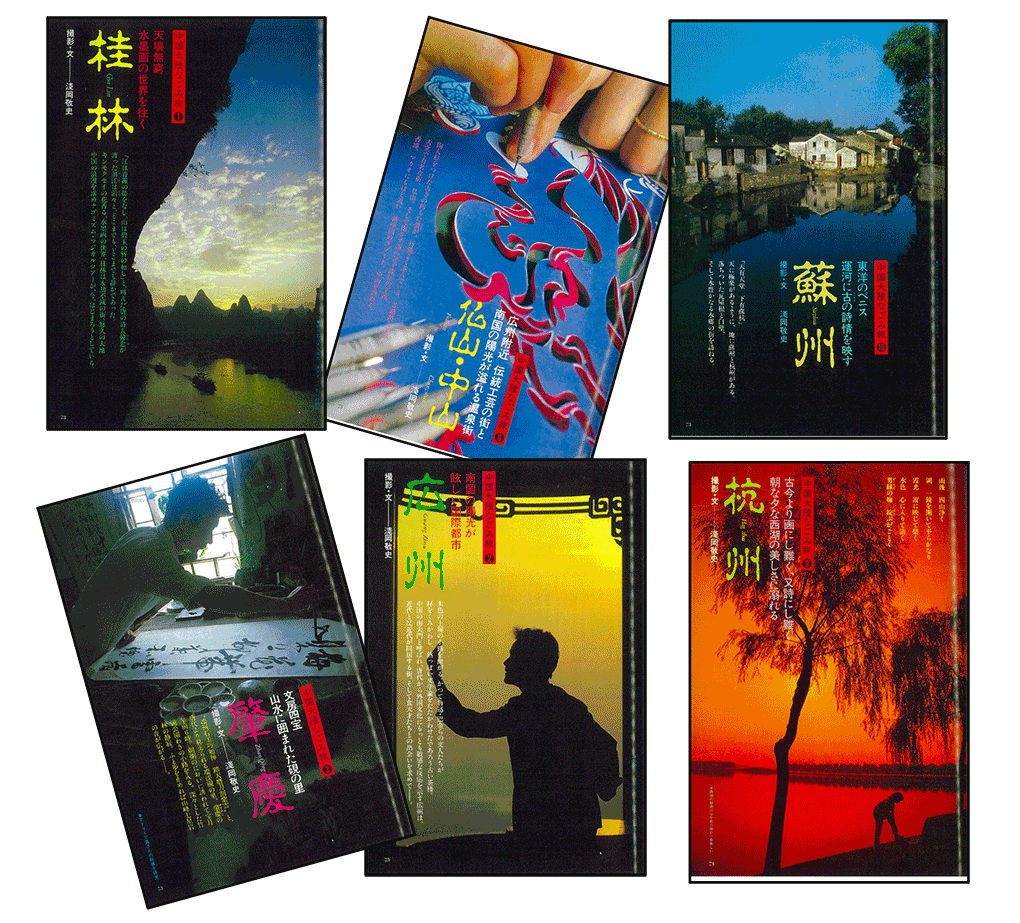

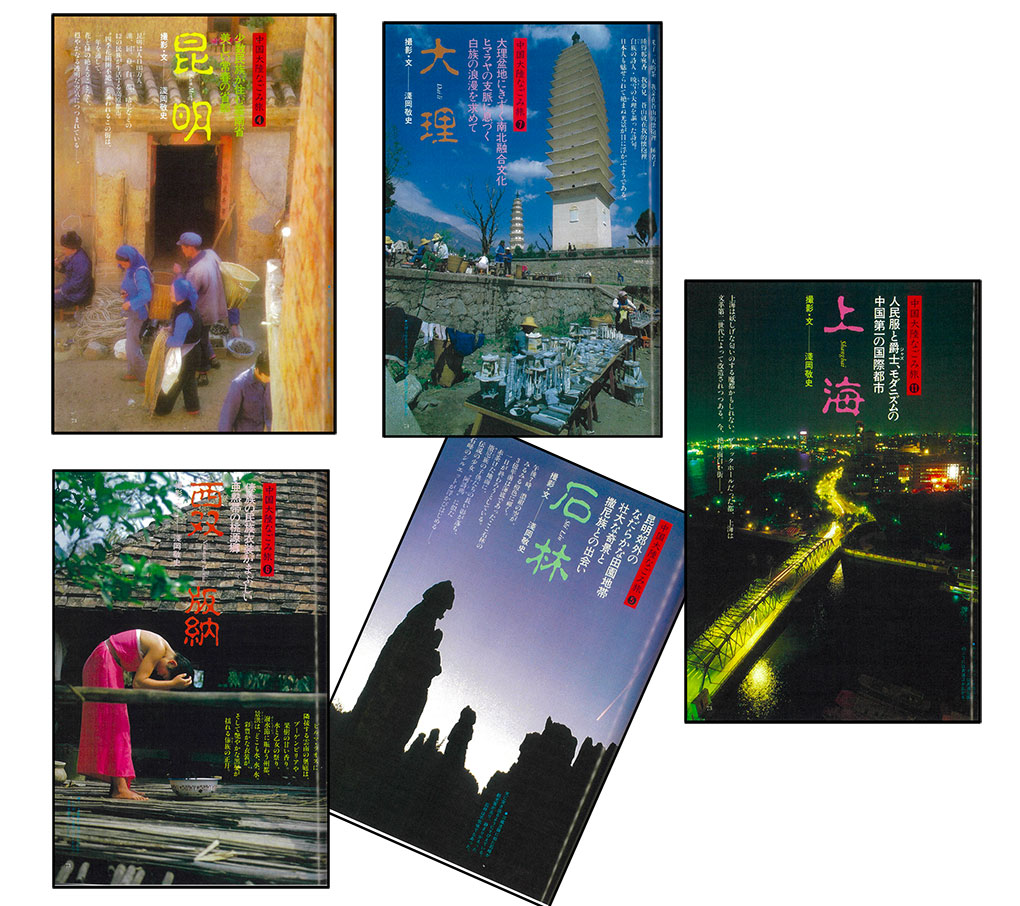

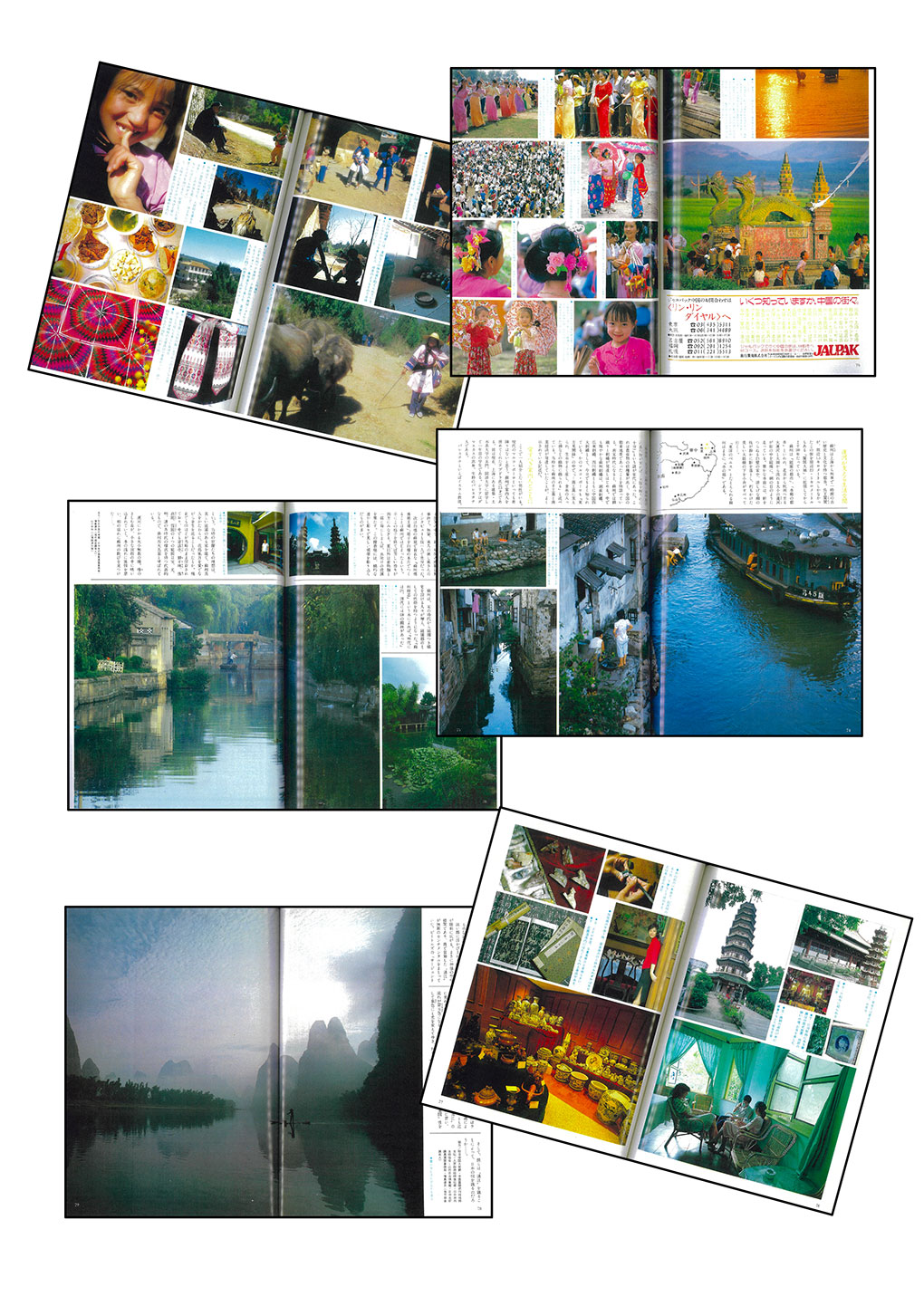

昭和五十年の「太陽」をボロボロになるまで眺めていたようだ。 アッシジのヘアピンカーブの裏道の写真に憧れ、何度も通った。 安岡章太郎さんの「ヨーロッパやきもの旅行」は、よく引用させて戴いたが、なによりも「陶工」への視線などは、とても勉強になった。 思えば彼のリズムに合わせて、その数年後にレンズを向けていたのかもしれない。 令和六年七月二十二日

|

「ハウ メニー タイムス ユア ライフ」 もう、40年以上前の旅だったろうか。はじめて訪れたバンコクで最初にレンズを向けたのは少年僧だった。彼は数度のシャッター音の返礼で「ハウ メニー タイムス ユア ライフ」と。しかもここは「暁の寺」。二十歳に熟読、精読した「豊饒の海」の第三巻のステージだ。今でも学生時代の仲間と会うと、バンコクと云えば「ジン ジャン、ジン ジャン」と相成る。(詳細はネット検索すべしだね。) 五十数年前と現在、そして未来が見事な直線を描いた。 なるほど、輪廻転生か。

この少年僧の両腕にタイ文字のお経の刺青がうっすらと。 「お経を覚えらず、いつも老師に怒られるので・・・・・」 旅の醍醐味って、地元ではごくごく普通の光景を撮ることだ、と実感。

それにしても大亜細亜の混沌って、凄いな。(大昔の連載ページをテーブルいっぱいに広げて)

令和六年六月三日

|

|