広重に憧れたデザイナーが白い肌に開かせた藍の花。

日本の菊はデンマークで一番の人気デザインとして甦った。

宮廷文化を反映した器づくりをしてきたヨーロツパの名窯に対し、

実用に徹し、機能の美を追究した北欧の器。

濱田庄司と、その弟子たちが造りあげた民芸の世界は

今も職人たちによって脈々と受け継が札ている。

小さくても豊かな国々にスコール(乾杯)!!

第二巻 イギリス編 第三巻 ドイツ編 第四巻 南欧編 第五巻 北欧編 第六巻 トルコ編 ※ 定価

920円 (税込み)

第一巻

フランス編

ロココの華が生んだ青

女王陛下の愛した器

東洋の白に憧れて

半島の光と影

白夜に咲く藍の花

文明の交差点に眩惑を感じて

第五巻 北欧編 CONTENTS

東西の出会いによって生まれた器たち・・・・・・はじめに 7

デンマーク・・・・・・ 11

器の楽しみ方に出会った旅・・・・・・コペンハーゲン 12

ジャポニスムを止揚したデザイン・・・・・・ロイヤル・コペンハーゲン窯・・・・・・ 16

ブルーフルーテッドとデ・ストアコーレ・ボー・・・・・・ 30

グリユプトテーク美術館・・・・・・ 35

偉大なお父さんの国デンマーク・・・・・・ 40

フィンランド・・・・・・ 55

機能美の追究・・・・・・アラビア窯 56

スウエーデン・・・・・・ 67

野外噂物館・・・・・・ 68

国立芙術館・・・・・・ 74

開かれた王室を訪ねて・・・・・・王宮 78

より美しい日用品を・・・・・・グスタフベルグ窯 87

民芸の魂をもった陶工・・・・・・グスタフベルグ 93

「用と美」の北欧の意匠・・・・・・ロールストランド窯 105

北欧に燃える紅蓮の炎・・・・・・オレフォス 117

ガラスの国の美学・・・・・・コスタ ボダ 133

オランダ・・・・・・ 145

運河の色を湛えた青・・・・・・ロイヤル・デルフト窯 146

ホイス・ランベルト・ファン・メールテン美術館・・・・・・ 165

国立博物館・・・・・・ 172

シペステイン城・・・・・・ 176

暖炉の暖かみを持つ器・・・・・・マッカム窯 181

チボリ公園はお伽の国の面目躍如。

渋い外壁のロイヤル

コペンハーゲン本社。

![]() 参考図書

参考図書![]()

| 八代修次「西洋美術の旅』弥生叢書/DYVEKE HELSTED『アーノルドクローとその磁器』 ERlK LASSEN『『DAVIDSSAMLING』 FLEMMING FOHANSEN「NYCARLS.BERGGLYPTOTBEKAGUIDETOTHE COLLECTIONS』 視覚デサイン研究所『陶芸ノート』 『THEあんてい一く』読亮新聞社/「西洋骨董』(読売新聞社) 由水常雄「西洋陶磁史』(プレーン出版)/『ヨーロッパの磁器』(岩崎美術社) 『なごみ』(淡交社)/三上次男 『陶磁の道』(岩波書店) 西田宏子『一七・一八世紀の輸出陶磁』(毎日新聞社)/冨岡大二「古磁器の見方のコツ』(淡交社) |

Royal

Copenhagen 一八年前の話である。

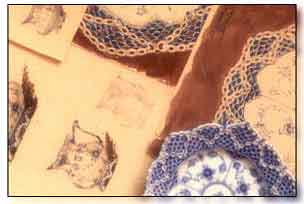

アーノルト・クローのデッサン画。

フローラダニカは老練な技をもった絵付師の手による。

ロイヤル コペンハーゲン

三〇歳の誕生を、暗い雨に濡れたコペンハーゲンで迎えた。その時は折しも国際婦人世界会議が開かれており、ホテルはどこも満杯。嘘のような話だが、その晩は空港から乗ったタクシードライバーの家に泊めて戴いたのである。

彼の家は、瀟洒な木造りで壁面には染付の絵皿が数枚飾られていた。

突然の闖入者に、夫人も驚いていたが、ヨーロッパ磁器の取材の旨を話すと、「私は食器コレクターよ」と、実にうれしい返答。さっそく取材の申し込みだ。彼女の名はヘレンさん。食器収集のきっかけは、子供のころに贈られたクリスマスプレート。その藍染のプレートには、白鳥と後ろ姿の子供達が描かれており、以来、クリスマスプレートは毎年欠かさず買い求め、それに乗じて食器にも「手を出し」、骨董市へ足を運ぶようになった。チェルシー、コールポート、そしてロイヤル

コペンハーゲンと花文様を中心としたコーヒーカップ、ボール、皿などが飾り棚に収められている。

「土の温もりと宝石のような輝き」と、彼女は表現したが、言い得て妙なるものを覚えた。器談義は深夜近くまで及び、この続きは次回会った日に…と約束した。

ヘレンさんとは一昨年再開、友人が焼いた白磁の茶碗をお土産に持って。(この茶碗が論争の対象になった)

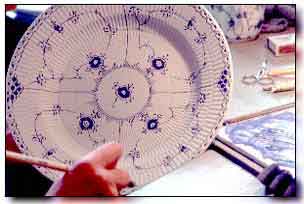

おなじみブルーフルーテッドの絵付工房。

ヘレンさんをとるまでもなく、器の楽しみ方はいろいろある。僕にそのきっかえを教えてくれたのが、ロイヤル

コペンハーゲン窯の陶芸家、イヴァン・ワイス氏だ。

彼とは八年前にロイヤル

コペンハーゲンでお会いしている。彼は二年間、日本で陶芸を学び、この窯では唯一、創造陶器づくりを許されている「社員」でもある。

ニール・トルーセンに師事していたこともあり、一九七四年にはファエンツァ市主催の「ラヴェンナ賞」をはじめ、多くの国際賞を受賞している。

少し猫背で大男の彼は、野球のグローブのような手をしている。その手が何とも器用に、チョコチョコとロクロの上で動く。

「あの体格で日本のお茶碗をつくるんですよ」とは、夫人の藤子さん。もちろん日本人であり、彼女もまた陶芸家である。

イヴァンさんは、ロイヤル

コペンハーゲン窯では洋の器、特にデザインを学び、日本では「精神」を学んだ、と話す。たしかに東西の器に対する認識・思考は大いに違う。その違いは当然文化の違いであるが、実に興味があるところであり、後の章でじっくり展開したい。

磁器小像もこの窯のお家芸。

東洋の精神をイヴァンさんは口癖の“シブイ”に表現する。彼は洋と和の器の中に生きており、相異なる機能性、そして美に接している。つまり器への接し方が一元的ではなく、今でいうファジー感覚なのである。白人の彼がいう“シブイ”もまた様々な意味があり、器だけではなく、人生そのものの表現なのかも知れない。

昨年再び、ロイヤルコペンハーゲンを訪れた。鉄の門扉に、同窯のバックスタンプとなっている「王冠に三本の波」が迎えてくれた。今回の取材の目的は、弱冠二九歳でこの窯の美術監督になり、ロイヤルコペンハーゲンの代名詞となった永遠のロングセラー、ブルーフルーテッドを不動のものとさせたアーノルド・クローのデッサンを撮影することであった。

そもそもこの窯の歴史は、デンマークのボルンホルンホルム島に良質のカオリン粘土が発見されたことにより、一七七五年、クリスチャン七世の妃であったジュリアン・マリー皇太后の肝入りで王室御用窯となったのがはじまりである。そして一七七九年、国王の援助を受け王立磁器窯となり、一八六八年からは民間経営となり、現在のロイヤル

コペンハーゲン窯となったのである。

一筆、一筆細心の注意をもって描く。

昨年で誕生二〇〇年を迎えたフローラ

ダニカは、当時デンマークを治めていたロシアの女帝エカテリーナ二世への贈り物として一七九〇年に製作されたディナーウェアの最高傑作である。この優美にして繊細な器は、現在も製作されており、その実物を目の前にすると、料理で満足感を味わうか、器で満腹感を全身に浴びるか迷うところである。

フローラ

ダニカはデンマークの花という意味であるが、主題となった植物図鑑は、一七六一年に出版された世界的にも貴重な資料でもあった。その図鑑の二六〇〇点を器に描こうとした試みがフローラ

ダニカの誕生であったのだ。王室に命を受けたニュルンベルグの絵付師バイエルは、一二年の歳月を費やして忠実に描つづけた。しかしエカテリーナ二世の死によって製作は中断され、その結果一八〇二点の完成品がデンマークに残り、内一五〇〇点が現在もローゼンボー宮殿に国宝として保存、展示されている。

オーバーグレイズの手法で製作されるフローラ

ダニカは四回から五回の焼成を必要とし、贅沢な食器としてヨーロッパの裕福な階級から称賛を受けていたが、一九世紀半ばの産業革命の波には勝てず、一八六八年、この窯は売却されることになった。新しいオーナー、スコーは野心家でもあったらしく、窯の再建に抜擢したのが、若き建築家であり、デザイナーであったアーノルド・クローであった。

クローは一八五六年、製鉄所の熟練工の家に生まれた。牧歌的な自然の中で、召し使いに囲まれた経済的にも申し分のない環境でクローは育ち、一八八〇年、コペンハーゲンのアカデミー・オブ・ファインアーツを卒業。 彼は学校で勉強するかたわら、著名な建築家であったフェルディナンド・メダールに師事し、ここで総合的な美意識を培うことになったのであろう。

彼ははその美意識をひっさげイタリア旅行にでるが、ルネッサンス様式建築物には魅せられるものがあったが、当時の潮流であった新古典主義を含め彼の心はすでにヨーロッパにはなかった。

そこでロイヤル

コペンハーゲンの新しい経営者となったスコーから誘いがあった。

「デンマークらしさのあるもの」を器のためにデザインしてくれ、というものであった。そのスコーの言葉とは別に、クローが入社と同時に見たものは、埃がかぶってあったキク文様の一枚の皿。

バックスタンプは職人たちの誇り。

コペンハーゲンの本店にも小さな美術館がある。

華麗だが落ち着いた雰囲気の本店。

フローラ

ダニカの器で食事を楽しんだ。

「わたしは、思わずその美しく滑らかな磁肌に目が吸いよせられました。とにかく魅力的だった。その白さといったら、ほんの少し灰色がかった緑色をたたえた白で、それが、信じられないくらい美しい藍の色とあいまって、一体となっていた……新しい世界へわたしの目を開いてくれたのは、まさにこの一点であったし、それからのわたしは、自分の中からも、このような一点を生み出せる能力を引き出そうとしてきた」(アーノルド・クローとその磁器

DYVEKE

HELSTED著)その成果は、一八八九年のパリ万国博覧会で満場一致のグランプリとして華咲いた。

美術批評家のロジャー・マルクスの論評はこうだ。彼はフランス美術界の重鎮であったエミール・ガレと同等に扱った。

「ナンシーと同じようにコペンハーゲンも、田園がまわりに続いているところがあり、そこでの行動は作品を生むインスピレーションとその進むべき道を教えてくれている。別の言葉でいえば、クローとガレの両氏は、自分たちのメンタリティーや、独自の風土に合致した形であの素晴らしい日本の陶磁器の本質を受けとめているのである」(同上)茶褐色に変色したクローのデッサンが広げられた。異常に無口な主任学芸員のスティーン・ノッテルマン氏が、一枚のデッサンを指さした。

一八八六と記されており、『漁綱干魚図花瓶』のためのデッサンであった。ノッテルマン氏の説明によれば、一八八六年にパリを訪れ、『ジャポニスム』の著者であり美術商のS・ビングから買った広重のカレイを干す光景をヒントにしている、という。

クローは北欧にジャポニスムをもたらした一人であったのだ。クローのジャポニスムは、単なる日本の真似だけではなかった。彼は装飾の主題を次第にデンマークに求め、動植物の世界、風景と対象は自らを取り巻く環境となってゆく。

「クローの着眼点はいうまでもありませんが、それを具体的な形にする職人も素晴らしいです。もちろん機械のほうが精巧で優れているところもありますが、職人が心をこめた仕事には言いがたい感激を感じます」

ほとんど抑揚がなく、表情ひとつ変えないノッテルマン氏であるが、彼は国立博物館を経て、ロイヤル

コペンハーゲンのキュレーターとして一九八七年に招かれた。

現在、デンマーク美術館評議会のメンバーでもあり、古美術の研究家である。

| 撮影を終え、ノッテルマン氏と昼食へ行った。その前に、チョット、という感じでクリスチャンボー城の北隣にあるトーヴァルセン美術館に誘われた。ベアトル・トーヴァルセン(一七七〇~一八四四)は、デンマークが生んだ世界的な彫刻家である。トーヴァルセンはイタリア留学が長くその影響か、ギリシャ神話の主人公――ヴィーナス、キューピット、マーキュリー、ヘラクレスなどを北欧の感性で彫り上げた。 訪れた時、館内には夕陽が入り込んでおり、ネオ・クラシックの像が橙色に染まり、まるで浮かんでいるようだった。 「光によって像の表情が変わり、美術館全体も微妙に変化するのが僕は好きだ」と、独り言のように呟く彼は、初対面のあの無愛想な男とは違い、感覚的には大変な雄弁家であり饒舌家であるのかも知れない。 デンマークの花と対峙したバイエル、日本をデンマークとして止揚したクロー、職人の心を尊敬するノッテルマン氏、そしてヨーロッパの伝統を拒否するかのようなイヴァンさん。 ロイヤル コペンハーゲンでは様々な要素が同居している。 これは、デンマークの国民性でもあり、この窯の「器」の大きさなのか――今回の旅では新しい「器」を発見した、と自負している。 最後に、夕食を御馳走してくれた日本通の輸出部長、ブランドストラップさんにも優しい「器」を覚えた。 彼の口癖は「ショーバイ、ショーバイ!」だった。 |

レース文様の縁取りのブルーフルーテッド/フルレース。

デンマークの花を意味するフローラ

ダニカ。

~ ロイヤル・コペンハーゲンに関する問い合わせ~

⑭ロイヤルコペンンハーゲン ジャパン

東京都干代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル1F

電話 03-3211-2888

![]()